Последние дни…

Пишет Наталья Иванова aka zewgma.

Все мы смертны.

С этой истиной невозможно до конца примириться.

Вчера я думала, как рассказать об этом. Что из известного мне годится для публикации сейчас, что, возможно, через годы, а что в принципе не подходит.

Весь прошедший год я то и дело ловила себя на самообвинениях и/или на поиске виноватых. Но Феликс Борисович ведь предупреждал, в цикле "Об ушедших и остающихся", что подобные реакции типичны для одной из стадий работы горя. Поэтому я знала, что возникать такие мысли будут в любом случае. Они и возникали, и никуда не девались. Но нельзя же писать неопределенно большому кругу лиц в публичном пространстве из оценивающей позиции? Многие хорошие люди могут обидеться или прогневаться, и будут совершенно правы. Все хотели как лучше. А в жизни много ситуаций, когда ничего не лучше. Выбираешь не из хорошего и плохого, а из одного не самого плохого и другого не самого плохого.

И вот через год я поняла, что винить некого, просто у остающихся в стремлении удержать уходящих в мире живущих тоже включается магическое мышление.

Я принесу ему красивый цветок, и он не умрет.

Я приготовлю ему вкусную еду, и он не умрет.

Я не дам ему нарушать диету, и он не умрет.

Я включу ему хорошую музыку, и он не умрет.

Я сделаю, как он скажет, и он не умрет.

Я не сделаю, как он говорит, потому что это ему во вред — и он не умрет.

Я добуду для него чудодейственное средство, и он не умрет.

Я дам ему нужное лекарство, и он не умрет.

Я не дам ему лишнего лекарства, и он не умрет.

Я буду каждый час измерять ему давление, и он не умрет.

Я не буду пугать его диагнозом, и он не умрет.

Его осмотрит доктор медицинских наук, и он не умрет.

Я буду держать его за руку, и он не умрет.

Я буду каждый час звонить, и он не умрет.

Я помолюсь за него, и он не умрет.

Мы организуем торжественные похороны, скажем много хороших слов, и он вернется…

* * *

Побывав в кардиореанимации в 2014 году, Феликс Борисович продиктовал свою волю. Ни при каких условиях не отправлять его в реанимацию снова. "Я хочу умереть дома".

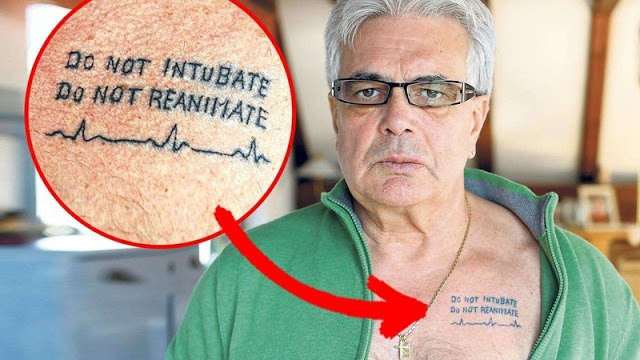

"Не интубировать, не реанимировать" — такую татуировку делают себе некоторые американские врачи…

По этому поводу он рассказывал анекдот:

Перед вратами рая стоят несколько человек. Один из них то исчезает, то появляется. Готовящиеся предстать перед божьим судом спрашиавют апостола Петра, что это за странное явление. "А, — отвечает Петр, — реаниматологи балуются".

"Вот я не хочу, чтоб со мной реаниматологи баловались", — заключал он.

И еще говорил: "Однажды я приехал к маме после экспедиции. и она вышла меня встречать, опираясь на палочку, сгорбленная, нога за ногу цеплялась. Я тогда сказал Лине: "Пошел последний год". И действительно, в том году она умерла. Не было никаких хронических заболеваний, просто подошел генетический предел. Все началось как легкое ОРВИ, а закончилось пневмонией.

А сегодня я опять увидел, что навстречу мне идет мама. Потом понял, что иду навстречу большому зеркалу и вижу свое отражение. Пошел последний мой год".

И одна из любимых читательниц, которая приехала навестить его в июне, услышала от него: "Жить мне осталось месяца полтора".

Но оценка окружающих, в том числе и врачей, была — лет пять как минимум, "если ничего не случится".

После той больницы в жизнь Феликса Борисовича вошли сиделки — медсестры с Украины. Первая была Маша, которую он высоко ценил, и за дело. Присоединялись и другие, но в августе в Москве была одна Маша. Сколько раз они выводили его из комы прямо дома! А когда не получалось…

Запрет на реанимацию был уже один раз нарушен в конце июля. На следующий же день пришедший в сознание Феликс Борисович потребовал отвезти его домой, а мне сообщили: "Его все посмотрели, все нормально. И гастроэнтеролог посмотрел, тоже все нормально". Уже сильно позже я прочла выписку. "Нормально" — это был эрозивный гастрит…

В июле 2015 он сказал мне: "В последнее время мне перестали приходить стихи. Это плохой признак. Но вот это по-прежнему актуально…" И прочел свое стихотворение, которое я, конечно, хорошо знала. Слезы текли из его глаз, но я ничего не сказала. Вообще ничего. Кажется, торопилась домой.

Когда я перечитала этот свой текст, я поняла, что меня в этом тексте слишком много. Но ведь я пишу о том, что сама видела. То, что именно я провела с ним так много времени в один из последних дней, вышло достаточно случайно. На моем месте с той же вероятностью могла оказаться и Марина (дочь), и Антонина Болеславовна (бывшая старшая медсестра лаборатории и домоправительница), и Маша (сиделка), и другая сиделка, Ира…

Три дня с 14-го августа я неотлучно была в его доме, на подхвате у Маши. 16 августа он мне немножко подиктовал. Днем 17 августа казалось, что все плохое уже позади. И я уходила от него под песню Окуджавы. "Две жизни прожить не дано, два счастья — затея пустая". (В последние два месяца он открыл для себя, что может слушать Окуджаву на Яндекс-музыке, и делал это часами).

На смену мне пришла Антонина Болеславовна. "Так хорошо посидели, Окуджаву слушали. лабораторию вспоминали. Елену Дмитриевну", — рассказывала потом она.

16 августа 2015 года — случайная фотография на мобильный.

В 4 часа утра 18 августа "Скорая помощь" забрала его в 4-ю Градскую.

В это самое время мне привиделась Марина, как она почему-то говорит мне: "Наташа, вы можете быть свободны".

Я проснулась и с нетерпением ждала времени, когда можно будет позвонить…

А когда позвонила, то узнала, что вчера после обеда опять падало давление и не поднималось никакими Машиными усилиями, и все-таки они с Мариной вызвали ночью "скорую", и врачи заподозрили отравление, и отправили в токсикологию. В 4-й Градской сообщили, что "анализы показали наличие барбитуратов в крови". Среди многочисленных препаратов барбитураты входили только в редко использовавшийся валокордин, и по нашим записям выходило, что неделю назад действительно 20 капель валокордина было Феликсу Борисовичу накапано. "Вспоминайте, что еще вы давали! Кто это назначил? Если без назначения врача, то это статья!" — вот такой примерно разговор происходил в это время у врачей с Машей и Антониной Болеславовной. Назначения самого Феликса Борисовича достаточным основанием уже не считались.

При обсуждении этой новой угрозы кто-то из друзей Феликса Борисовича посоветовал: "Можно сказать, что все лекарства давала Маша, а она пусть уезжает на Украину, ее никто не найдет". Маша возмутилась: "Если я виновата, я сяду в тюрьму! А бегать не буду! Я же медик, я понимаю ответственность!"

Я успела к вечерней встрече с врачами. Мне сказали, что Феликс Борисович очнулся, очень ругается на то, что здесь оказался, в отделении все есть, ничего не нужно, навестить его нельзя. Я сказала, что вот в ЦКБ в кардиореанимацию адекватных родственников и даже не родственников пускают, наоборот радуются помощникам. "Ну у нас тут не ЦКБ, у нас нет таких возможностей". "Я могу вспомнить еще какие-нибудь симптомы, для уточнения диагноза". — "Симптомы мне уже все рассказали, а вот вы расскажите еще раз, какие он лекарства принимал". (Как выяснится позже, все поголовно в этой ситуации забывали про симптомы, связанные с ЖКТ, и я тоже). Перечислила лекарства. Попросила по крайней мере передать от меня привет — может быть, это примирит его с действительностью. Позвонила его родным, доложилась. Они попросили еще узнать, какое давление. Позвонила опять в дверь, извинилась, спросила. Вышла доктор опять, сказала про давление, которое теперь было вполне хорошим, и добавила, что привет передала, и он обрадовался. "Ночью еще понаблюдаем, завтра переведем в палату, оттуда сможете забрать домой или по крайней мере там навестить", — сказала она напоследок.

Из реанимации напрямую домой живого человека не выписывают, сперва хотя бы час пациент должен официально пробыть в простой палате.

На следующий день не было какого-то "главного", который должен был поставить подпись,

Мы, все четверо, поговорили с врачом-психиатром (насколько я понимаю, в отделении токсикологии психиатр — фигура незаменимая), и он рассказывал, какое у него впечатление от осмотра и что делать дома.

В четверг 20 августа Феликса Борисовича выписали в терапию 4-й Градской и оттуда стараниями Антонины Болеславовны перевезли не домой, а сразу в отделение терапии ЦКБ. Я приехала туда. На этот раз меня ждал уже постоянный пропуск, до 10 сентября. Родственники, которые сопровождали его с самого утра, попрощались и ушли, мы остались с Машей. Точнее, мы планировали меняться, по очереди уезжать домой спать. Но события стали развиваться таким образом, что уехать было невозможно. У Феликса Борисовича опять появились боли. Одна из нас то и дело бегала в ординаторскую — спрашивать, когда дежурный врач сможет зайти и посмотреть, а также сделать новые назначения. В терапии больных много, а врачей и медсестер мало. Дело до нас дошло нескоро. Но когда дошло — тут же врач дала распоряжение снять ЭКГ, посмотрела на нее и сказала: "Мне это не очень нравится, на эту ночь мы отправим его в кардиореанимацию".

Поехали в кардиореанимацию, Маша рассказала, что знала, и ушла вниз, в нашу палату (мы приготовились жить там примерно месяц, как в прошлый раз, и вещей привезли очень много), а я осталась.

Пришел невролог, стал проводить стандартный опрос. Вопрос о текущей дате впервые поставил Феликса Борисовича в тупик. "Тысяча девятьсот… — начал он. — Не помню. Да что это со мной!?"

Он, видимо, напряженно это обдумывал, потому что через пару часов спросил меня: "Сейчас 2015 год?" — "Да". — "Ну слава богу. А число какое?" Я сказала. Он несколько раз повторил, запоминая.

В кардиореанимацию всю ночь приходили и другие врачи, назначали обследования. Заподозрили пневмонию и тут же поставили "на всякий случай" капельницу с антибиотиком. Сделали специфический анализ крови на белок, появляющийся при инфаркте миокарда, и обнаружили этот белок. Долго искал тромбы в нижних конечностях врач УЗИ-диагностики, и нашел несколько. Я помогала поворачивать, отвечала на вопросы, держала за руку, давала воду из ложечки. (Пить из ложечки — был новый навык, который приобрел Феликс Борисович в реанимации 4-й Градской. До этого пить лежа он мог только через трубочку). Потом без сил повалилась на раскладушку возле его кровати. Утром позвонила Маше: "Поднимайся, Маш, я больше не могу, засыпаю". Маша поднялась, хотя оказалось, что она тоже не спала — просидела всю ночь в кресле, чтобы не пропустить, когда будет нужна.

Я проснулась часа через два, Феликс Борисович позавтракал и требовал дать ему обезболивающее. Еще вечером врачи предупредили отдельно меня, отдельно Машу, что если мы вдруг будем давать таблетки, которые он просит, без их назначения, то нас выгонят, и он будет лежать один. Назначений же надо было какое-то время подождать, как мы ни торопили врачей.

— Феликс Борисович, — стала я его отвлекать, — представляете, бывают такие хищные грибы, они ловят почвенных нематод. Вот хотите, я вам в "Жизни растений" картинку покажу?

— Нашла чем удивить, — улыбнулся он. — Это ж биология.

Потом он даже разъяснил мне какой-то вопрос относительно ММИЛ. Может быть, я еще вспомню, какой.

На обход был приглашен главный гастроэнтеролог больницы. С ним явилась толпа мужчин в белых халатах. Они стали прощупывать Феликсу Борисовичу живот.

— Ай, ай, как больно! Перестаньте, пожалуйста, не мучьте меня! — тоненько закричал Феликс Борисович. Видимо, в этот миг страдания были запредельными. Но как только перестали мять живот, к нему вернулось всегдашнее достоинство и самообладание. Он спокойно выслушал слова главного гастроэнтеролога:

— Феликс Борисович, мы подозреваем у вас хирургическую патологию. Мы могли бы сделать вам МРТ для уточнения диагноза. Нужно ваше согласие на это исследование, потому что вы ведь сами все оплачиваете. И если наши опасения подтвердятся, то остается только один выход — срочная операция. Но, может быть, она и не потребуется. Согласны на МРТ?

— Да, согласен.

— Хорошо, сейчас вас отвезут на МРТ.

— Простите, коллега, тогда еще один вопрос. Данные МРТ ведь не зависят от болевых ощущений? Может быть, можно меня уже обезболить?

— Да, конечно. Сейчас скажем сестре, она сделает укол.

— Я позвоню Марине, скажу, что может быть операция, — сказала я Маше.

— Ну зачем ее дергать, чем она тут поможет? Пусть выписку забирает. Мы сами справимся — ответила Маша.

(В это время дочь его Марина Феликсовна в 4-й градской караулила того самого неуловимого главного, без визы которого сначала Феликса Борисовича не переводили в палату. На этот раз без его подписи ей не отдавали выписку из больницы, которую, наверное, было бы полезно прочесть врачам ЦКБ).

…Сделать МРТ — это значит, снять кровать на колесиках с тормоза, везти вчетвером эту кровать с пациентом на ней по коридорам, на грузовом лифте, опять по коридорам — в другой корпус, опять на лифте, потом вчетвером на "раз-два, взяли!" переложить человека вместе с простыней на другое ложе, посмотреть, как исчезает он в капсуле, потом тупо сидеть в коридоре и ждать. Потом все снова, в обратном порядке. Сколько времени проходит? Полчаса, час? Не знаю.

Доктора снова вошли всей толпой.

— Коллега, на МРТ в брюшной полости у вас обнаружены свободные пузырьки газа. Вы врач, вы понимаете, что это значит. Перитонит, который развился на фоне сквозного дефекта либо желудка, либо кишечника. Мы можем под общим наркозом вскрыть брюшную полость большим разрезом отсюда досюда (показал на себе), отыскать этот дефект и ушить его. Если окажется, что прободение язвы желудка, просто ушьем, если кишечника — удалим часть кишки и выведем на брюшную стенку колостому. Вы врач, вы понимаете все риски. Вы согласны на операцию?

— Ну, видимо, у меня нет другого выхода? — сказал Феликс Борисович полувопросительно.

— Хорошо, готовьте к операции, — сказал доктор, резко повернулся и быстро вышел. На пороге он вполголоса сказал своему окружению: "Безнадежно, конечно…"

Я уже не слушала Машу. Набрала номер Марины и закричала: "Бросайте все и приезжайте, его увозят на операцию!"

— А что, эта операция, — она прямо сейчас? — спросил он нерешительно.

— Да, Феликс Борисович.

Мы помолчали. Мне сначала казалось, что говорить нечего, все ясно и так. Потом сообразила, что перспектива колостомы может его тяготить. В последние годы его способности к самообслуживанию пропадали одна за другой, он не сразу это признавал, потому что был горд и не хотел терять достоинство в глазах окружающих. Только очень тактичная и доброжелательная помощь не отвергалась. Я сказала довольно весело: "Подумаешь, колостома! Вы ведь тот же. Для меня она не будет иметь значения". Маша с энтузиазмом добавила: "Я умею ухаживать за колостомой!" "Я знаю", — ответил Феликс Борисович нам обеим.

Принесли информированное согласие на медицинское вмешательство — лапаротомию. Я прочла его вслух. Феликсу Борисовичу предложили его подписать. "Если откажется, у меня нет права его уговаривать, — думала я. — Шансов очень мало". Но нет, решил подписать. Рука не слушалась. "Подпиши ты". "А это будет легитимно?" Медсестра, которая ждала подписи, сказала: "Да, конечно, вы ведь с его ведома это делаете". Я вывела: "Березин" и расплакалась.

— А ну, вытри сопли! — приказал Феликс Борисович. — Мне поддержка нужна, а ты плачешь.

Я вытерла сопли и попыталась оказать поддержку:

— Феликс Борисович, смотрите, какая чудная погода. (В окно смотрела августовская синь, зеленели и золотились кроны деревьев). Вы поправитесь, и мы с вами наконец погуляем по здешнему парку…

Я сама в это поверила. Даже на моей короткой памяти он столько раз возвращался к жизни.

Небо за окном.

Маша поправила ему подушку.

— Машенька, — ласково сказал он, — мой генетический предел — 86 плюс-минус два года. Минус я уже прожил. А плюс, видимо, не проживу. Восемьдесят шесть лет — это ведь тоже очень много.

— Проживете, Феликс Борисович, и больше проживете! Вашей сестре 90 лет, а вы говорите, предел! — уверенно возразила Маша.

Надо было о чем-то говорить, о чем-то важном.

-А что в журнале писать? А что Татьяне сказать? (Татьяна была представителем одной крупной фирмы, которая хотела заказать авторский семинар Феликса Борисовича для своих психологов, и мы предвкушали это событие), — спрашивала я.

— Пиши, что Феликс Борисович тяжело болен. Ставь подготовленные материалы. А потом напишешь, что Феликс Борисович умер. (Голос его слегка дрогнул). А все остальное мы с тобой уже обсудили.

— Давай быстренько вещи собирать, не плакай, — бодро сказала Маша. — Опять нас будут ругать, что палату держим.

И мы стали изображать, как будто ничего важнее сборов нет, ничего страшного не происходит, просто переходим из палаты в палату, обычная житейская суета.

Марина примчалась, когда уже была сделана премедикация (боюсь даже думать, сколько правил движения было нарушено, чтобы успеть за такой короткий срок). Уже пришли сестры — перевозить в операционный блок, уже снимали со стопора колеса кровати. Премедикация — это инъекция, которая расслабляет мышцы и успокаивает, ее делают перед общим наркозом. И оказалось, что, как ни удивительно, в этом состоянии Феликс Борисович еще понимал все, что происходит. "Маринушка, держись за Тонечку", — прошелестел он еле слышно. Она успела поцеловать отца и дойти с ним, держась за каталку, до лифта. А дальше ее не пустили.

Позже приехала Тонечка — Антонина Болеславовна, решать какие-то организационные вопросы, договариваться о послеоперационной палате. "Я успела его поцеловать", — сообщила ей Марина. "Хоть это облегчение", — подумала я. "Бог даст, нацелуетесь еще!" — бодро сказала Антонина Болеславовна.

Мы перенесли вещи в послеоперационную палату и сели ждать, чем кончится операция. Маша наконец вздремнула, я, кажется, тоже.

Каждого из выходящих из операционной людей в медицинской форме мы спрашивали, знают ли они что-нибудь. "Доктор выйдет, он все скажет", — отвечали они.

Наконец вышел хирург, игравший в этой операции ведущую роль. "Обнаружена прободная язва по задней стенке желудка, — сказал он. — Ушили. Жив, но очень тяжелый, может погибнуть. У него, видимо, целую неделю уже это прободение, перитонит не сразу развивается. Оттого и падения давления. Оттого в конце концов и инфаркт произошел".

Он оставил телефон, по которому можно звонить и узнавать о состоянии послеоперационных больных, и мы разъехались по домам.

На следующий день телефон не отвечал. И, пользуясь тем, что пропуск в ЦКБ у меня был до 10 сентября, я поехала в отделение хирургии. Поймала дежурного врача и стала его расспрашивать. "Он тяжелый, конечно, но в сознании, что радует, — объяснил мне врач. — Интубирован". "А можно навестить его?" — "Нет, что вы, нашими правилами это запрещено. Вот переведем в послеоперационную палату, тогда можно". — "А цветы принести можно?" — "Нет, у нас там такая аскетическая обстановка, там негде поставить цветы". "А записку передать?" — "Видите ли, сейчас пришлось ему давать транквилизаторы, чтобы ему не было так больно и грустно, так что вряд ли он что-нибудь поймет. Звоните, узнавайте о состоянии…" — "А вот этот телефон, по нему никто не брал трубку, я и приехала". — "Две последние цифры местами перепутаны, вот вам правильный телефон".

Я походила наугад по коридорам ЦКБ — вдруг откуда-нибудь раздастся его голос, еще год назад такой раскатистый. На самом деле к окнам оперблока подойти можно было только с улицы, и в этом я разобралась уже после похорон. А коридор, ведший туда из основного здания, был длинным. многодверным и охранялся неподкупными электронными замками.

На следующий день по телефону сообщили, что состояние стабильное, кардиологи смотрели, ухудшений нет. Перитонит убрали, рана зарастает.

Еще через день — что дали попробовать полдня подышать самостоятельно, но не смог, пришлось вновь интубировать. Поддерживается состояние медикаментозной комы.

А во вторник, 25 августа, с утра по привычному телефону не хотели ничего сообщать, давали другой, по которому отвечали "Позвоните позже".

А позже позвонили сами и сказали, что, к сожалению, делали что могли, но сердце не выдержало…

В последний раз мы видели его 27 августа в ритуальном зале той же ЦКБ. В течение часа. Он сам просил о кремации…

…На девятый день в крематории Хованского кладбища родственникам выдали урну — изящную, как древнегреческая амфора, с выгравированными фамилией, именем и отчеством. Я потом узнала, что урны с прахом принято ставить дома и хоронить только на сороковины. Для того их и делают красивыми. Родные, видимо, растерявшиеся от стремительности событий, домой ее не повезли, а скорей зарыли тотчас же, в могилу Елены Дмитриевны. Долго раскладывали цветы, как красивее. Маша, дочь священника, сказала какие-то подходящие слова, простые и теплые. И все разошлись.

Но, может быть, в этом и не было никакой спешки. В конце концов, почти 11 лет он знал, что его последний приют будет именно здесь.

Могила Е.Д.Соколовой и Ф.Б.Березина на Хованском кладбище в Москве. 25 августа 2016 года.

***

В 2016 году одна женщина подняла на change.org вопрос о допуске близких в реанимацию. По-моему, я так и не рассказала ей, что в ее первоначальной петиции была неточность: и за свои деньги человек может умереть в реанимации в страхе, боли, бессилии и одиночестве. Петиция выиграла, 29 июня 2016 года Минздрав РФ выпустил соответствующее распоряжение. Может быть, в результате деонтология и паллиативная медицина в России несколько приблизятся к гуманным мировым стандартам…

В 2013 или в 2014 году я была на пресс-конференции Анны Сонькиной-Дорман, одного из первых дипломированных специалистов в области паллиативной медицины в нашей стране, о том, каким должен быть гуманный уход из жизни. Она тогда работала в хосписе и часто держала за руку умирающих. "Момент смерти — для меня это не травма. Это что-то очень важное, чему я оказалась свидетелем. Травма — реакция родственников. Но, правда, я еще не теряла своих близких", — так она тогда говорила. Буквально на днях она сообщила, что ушел из жизни ее дедушка. Я не стала уточнять, но хочется верить, что они-то попрощались по-человечески.

Перечитайте цикл "Старик".

Мне кажется, там есть все, что можно было бы добавить к этому тексту.

Предыдущая запись

Следующая запись

Posted in Без рубрики, воспоминания о Феликсе Борисовиче

Добавить комментарий